قرأت لبهاء رحال، الذي لم ألتق به أبدًا، في حينه روايته "الخريف المرّ" وفوجئت حين بعث لي مسودّة روايته الجديدة، ومن منطلق إيماني بثقافة تنشغل بالنصوص وليس بالشخوص، قرأتها بنهم لأسلوبها المشوّق ولغتها الانسيابيّة السلسة، وجاءني ما قاله تشارلز بوكوفسكي: "العبقريّة قد تكون القدرة على قول شيء عميق بأسلوب بسيط"، ورأيته شاعرًا رومانسيًّا وموسوعيًّا مثقّفًا. لاحظت نضوجًا كبيرًا في تجربته الروائيّة تُشعرك بالشخصيّات تنبض، وبعمق الفكرة بعيدًا عن التسطيح، يُقَوِّض النظرة النمطيّة للعربيّ الذي يفكّر فقط بالجنس يلهث خلف الشهوة وتستهويه الملذّات، متمسّك بالثوابت ويرفض الهجرة لأنّه لن يجد بلدًا أحَنّ عليه من هذا البلد فيرفض أن ينتمي لقوافل المهاجرين، متعصّب في رفض تقبّل الهجرة ومتطرّف في حبّ البلد. نجح بهاء، وبجرأة، بتصوير بطله العادي، بعيدًا عن أسطرة الوجع الفلسطينيّ، ومنحه الحياة ليعيش كما كلّ البشر، في بلده ووطنه.

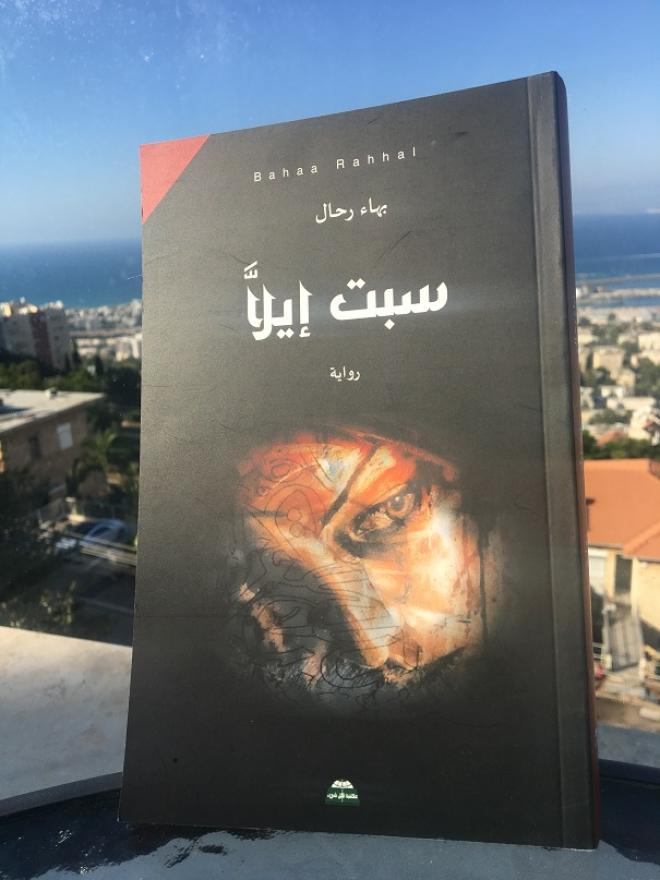

صدرت رواية "سبت إيلّا" عن مكتبة كل شيء الحيفاويّة لصاحبها صالح عباسي (تحوي 280 صفحة ولوحة الغلاف للفنّانّة الفلسطينيّة المغتربة منال ديب)، تدور أحداثها في مدينة بيت لحم وتجمع صدفة بين رائد، شاب فلسطينيّ، وإيلّا، سائحة أجنبيّة، في مقهى محليّ، وكما قال محمود درويش: "أجمل ما في الصدفة أنّها خالية من الانتظار". جاءت لزيارة المدينة في شهر ديسمبر وحطّ بها الترحال في مقهى، لتلتقي برائد.

يُعتبر العنوان من أهمّ عناصر النّصّ الموازي، وعتبته الأولى؛ اعتاد رائد، بطل الرواية، كغيره من أبناء جيله الذهاب إلى البار يوم السبت بحثًا عن "صيدة" وللاحتكاك بالأجنبيّات، من السيّاح ومتطوّعات العمل الأهلي اللواتي تزرن مدينة بيت لحم كلّ نهاية أسبوع، هربًا من القدس وكُفرها، أمّا إيلًا فهو اسم ينحدر من أصل إيرلندي ويعني ضوء القمر أو حامل الضوء وجاء الاختيار للعنوان موفّقًا.

رائد مراهق أزليّ، جامعيّ، والداه أطبّاء معروفين وميسوري الحال، اعتاد السهر في كلّ ليلة سبت فصار ذو خبرة في اصطياد الحسناوات وجذبهنّ، له وصاياه؛ "السرُّ في البداية فإذا أحسنت البدايةَ ستُحسنُ النهايةَ، وإذا فشلتَ فلا بأسَ من المحاولة مرَّةً أخرى مع فتاة أخرى، ولا تتبلّد مكانك خاصّة إذا ضجِرت منكَ...غازلها بكلامٍ يطربُ القلبَ...تودَّد لها كعاشق قديم واملأ الوقت بالإيثار والدهشة... كُن شجاعًا مثلها لا أقلّ"(ص.22)

لبيت لحم وأهلها حضور طاغٍ عبر صفحات الرواية، يتحدّث عن أهلها وعاداتهم وتقاليدهم، عن التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة رغم الجدار الفاصل المقيت الذي يلفّ المدينة ويحاصرها من كلّ اتجاه ويخنق صوت الحياة فيها، ورُغم ذلك تبقى كاملة الحياة بالفطرة، لا تخضع لقوانين الفصل العنصريّ، ولا العقاب الجماعي وسياسات القهر اليوميّ، يعيش المدينة بكلّ جوارحه، فخلف كلّ بيت من بيوتها قصّة وحكاية، وتحت كلّ حجر من حجارتها رواية تحفظ حق أصحابها الذين غُيّبوا قسرًا "تركوا خلفهم هذه الأبنية التي تحكي قصّتهم، وتثبت حقّهم في الرجوع والعودة"، رُغم الحصار تصرّ على الفرح والحياة وتواصل حياتها بجدارة وكبرياء.

يتحسّر بهاء على قتل براءة الطفولة، تصير الحياة بذيئة حين تصبح الطفولة منسيّة على أرصفة الطريق، تتسوّل وتتسوّل، فهؤلاء الأطفال يستحقّون الحياة رغم أنوف من يسحقها!

رغم مراهقاته السبتيّة ومغامراته الشبقيّة لا ينسى قضيّته وشعبه، يحدّث إيلّا عن جرائم أمريكا تجاه شعوب العالم، دورها في الحرب على غزّة، عشقه لبلده والمدن القديمة، دون مواربة ورياء، مع أنّ هذا لقاءه الأوّل بها، فهو يحمل رسالة وقضيّة، عكس فكرتها النمطيّة المسبقة أنّ كلّ رجال العرب ماجنون يفكّرون فقط بالجنس ويلهثون خلف الشهوة وتستهويهم الملذّات!

تتناول الرواية قضايا حياتيّة يوميّة، كما وتتناول المواجهة اليوميّة مع الاحتلال وإرهاصاته وأثره على البلد وأهلها، لا يترك، الاحتلال، لهم المجال لحياة هانئة وهادئة كباقي شعوب العالم، بأسلوب ساخر ولاذع، فحين يصف رحلة طلابيّة إلى يافا وشاطئها ويتفرّق الجميع بين الأزقّة القديمة والأسواق، بين السباحة في بحرها والتمشّي على رمالها الذهبيّة، وسحرها، وسائحة نرويجيّة تطلب منه أن يدلك ظهرها بكريم الشمس...وتشكره! العلاقة بين الرجل والمرأة والعادات اليوميّة والتقاليد.

حلمت إيلّا بزيارة الأماكن المقدّسة، جاءتها لتفي بعهدها لجدّتها أن تضيء لها شمعة في كنيسة المهد، ويصعقها سماع قرار زوجها بالانفصال والطلاق وهما على متن الطائرة، لتلتقي برائد في مقهى ليليّ يقلب فكرها وحياتها رأسًا على عقب؛ غاصا في عصف ذهني وعاطفيّ استمر لساعات طويلة وكؤوس كحوليّة لا تُعد ولا تُحصى، ورغم سرحانه الشبقيّ بقت قضيّة شعبه عالقة في فضاء البار محلّقة في فضاء اللقاء الحميميّ.

بعد ليلة عاصفة اتفّقا على لقاء صباحيّ في العاشرة ليرافقها بجولة في معالم البلدة، ولكنّ شاءت الأقدار وشنّت قوّات الاحتلال هجومًا دمويًا عنيفًا على غزّة؛ في طريقه للفندق، وعلى بُعد خطوات، تحجّر في مكانه مثل تمثالٍ يقف على ناصية القلق وتوقّفت قدماه فجأة ويقرّر العودة إلى البيت دون أن يبعث لعشيقته المسائيّة المشتهاة برسالة اعتذار..."عندما اقترب من الفندق رنّ جرس هاتفه المحمول، كان يوسف يتصل ليخبره أنّه انضم لمسيرة نظمها شباب المخيّم تجاه الحاجز الاحتلالي تنديدًا بالعدوان على غزّة(ص.196)، فغيّر مساره ليشارك في التظاهرة... الناس تموت في غزّة وضميره صرخ في وجهه: "واجبي أن أكون مع المتظاهرين ضدّ العدوان"! رغم رغبته في استمراريّة المغامرة الشبقيّة قرّر التنازل عنها لصالح ضميره وقضيّته.

تنقطع العلاقة (علاقة نتاج لقاء واحد) وتعود إيلّا لبلدها، يتواصلا عبر وسائل التواصل الالكتروني لتصير عضوًا فعّالًا في حركة المقاطعة (بي دي اس) كانت السبب بمنعها من دخول فلسطين مجدّدًا "وقف الضابط ديفيد أمامها، شاهرًا جواز السفر وهو يخبرها بأنّهم سوف يقومون بترحيلها إلى محطّة الترانزيت التي قدمت منها" ، كما يُمنع رائد من السفر بسبب علاقته بإيلّا ونشاطه مع أبناء شعبه، قالت له المحقّقة في المطار:" لن أسمح لك بالسفر، عُد من حيث أتيت...سأخرِّب لك حياتك" وتهمته أنّه يشارك ببعض المسيرات والمظاهرات السلميّة، يقوم بتوزيع بعض المنشورات والبيانات حول ضرورة مقاطعة بضائع الاحتلال. يا للهول!!!

تشكّل الهجرة محورًا مركزيًّا في حياة في حياة الفلسطينيّ؛ بطل رواية "حصرم الجنة" لصديقي عاطف أبو سيف يحلم باللحظة التي ستخفق فيها أجنحته فوق بحر غزة فالحلم المشترك هو الهجرة والرحيل إلى أي مكان، وكذلك بطل رواية "يعدو بساق واحدة" للكاتب سامح خضر يفكّر بالهجرة والرحيل: "الرحيل هو الموت دون قبر، اُنظر إلى الراحلين، هم يَتركون كلّ شيء ويذهبون في طريقهم دون أن يأخذوا معهم سوى الذكريات، والذكريات هنا قد تكون داء الراحل الذي لا شفاء منه، الرحيل مرادف الموت، فالموتى أيضًا يتركون مُقتنياتهم ويرحلون بلا شيء، الرحيل يوجع كما يوجع الموت، ربّما لا يتعذب الميت، ولكن الراحل يتعذب كلّ يوم وحيدًا، يتعذب بالذكرى، ويتعذب بالحنين"؛ وها هو بهاء يتناول فكرة الهجرة، رغبة الشبّان الذين يسعون للهجرة والبحث عن فرص عمل وحياة ولكنّه يحسم أمر بطله برفض الفكرة "لا أفكّر قطُّ بالهجرة، لأنني لن أجدَ بلدًا أحنَّ عليَّ من بلدي...الخطر هو هذا الزحف المهاجر طوعًا، فلمن يتركون هذا البلد! ويصل إلى ما وصل إليه محمود درويش من قبله "وطني ليست حقيبة، وأنا لست مسافر"! ما أصعب أن نعيش في وطن لا نحلم فيه سوى بمغادرته!

يتناول بهاء مسألة التطبيع من خلال طبيب إيلّا، ابن لعائلة هاجرت بفعل النكبة من يافا، يرفض المشاركة في مؤتمر طبّي في مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، ويرفض أن يعود لزيارة بلده بصورة السائح أو الزائر المؤقّت لأرضه ووطنه ولا يريد أن يعود ضيفًا على المحتل، ولإرضاء ضميره يرأس جمعيّة خيريّة تعنى بدعم أطفال فلسطين. أوافق ذاك الطبيب أنّ المشاركة في مؤتمر لا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكلّ أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني هي محاولة تطبيع مرفوض تَصبّ في صالح إسرائيل، ولكن زيارة البلد وأهله ، بأيّة طريقة كانت، أمر يختلف...لا تعتبر تطبيعًا.

الفلسطيني في الشتات يتحسّر على ما فات، على ما ضاع من وطن وأرض، الآباء والأجداد يحكون حكايات الوطن الجنة، والطبيب ينتشي بزوّادة من البلاد، زيت زيتون وملوخية وعسل وبنّ وزعتر ونبيذ معتّق فرح بها كمن يحضن ثمارًا من الجنّة، يتلذّذ بنبيذ كريمزان البيت جالي، هديّة من البلاد، ليتغنّى بما قاله محمود درويش:

هو النبيذ يرفعني إلى مرتبة

أعلى، لا هي سماويّة، ولا هي أرضيّة.

ويقنعني بأنَّ في وسعي أن أكون شاعرًا

ولو لمرّة واحدة !

بهاء رحّال كاتب مثقّف، يُحضر باولو كويليو ورواياته بسلاسة ولباقة دون إقحام، وأخذني لمسرحيّة "أنا إسمي راشيل كوري" للمثّلة الحيفاويّة لنا زريق ومسرح الميدان حين أخرجها الراحل رياض مصاروة.

جاءت كتابته بسيطة، عفويّة وشاعريّة، بعيدة عن التعقيدات اللغويّة والشعارات، تناول الهمّ اليوميّ الفلسطينيّ، الاحتلال وموبقاته ويبثّ الأمل نحو مستقبل أفضل معوّلًا على إيمانه بقضيّته العادلة ونصرة شعوب العالم التي بدأت تعي حقيقة الاحتلال وممارساته لتشدّ طوق العزلة على الكيان الصهيوني.

حسن عبادي