- حسن عبادي (البعينة نجيدات/حيفا)

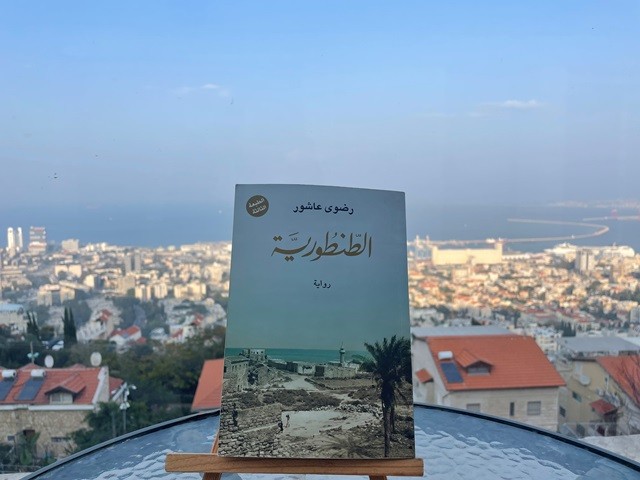

شاركت يوم الجمعة 25.05.2018 مع حفيدي ماهر (كان عمره خمس سنوات) في مسيرة إحياء الذكرى السبعين لمجزرة الطّنطورة التي راح ضحيّتها العشرات من الشهداء والجرحى بالإضافة إلى التهجير القسريّ لأهلها، ما أعادني إلى رواية "الطنطوريّة" للكاتبة رضوى عاشور (الطبعة الثالثة، الصّادرة عن دار الشروق-مصر، تحوي 463 صفحة، صورة الغلاف: صورة فوتوغرافيّة لشاطئ الطَّنطُورة من تصميم عمرو الكفراوية). كنت قد قرأتها للمرة الأولى حين ناقشناها ضمن نشاط منتدى الكتاب الحيفاويّ عام 2015 (تأسّس في كانون الثاني عام 2009، نناقش خلاله كتابًا كلّ آخر يوم أربعاء من الشهر بتيسير الدكتور أمل جبارين، وفي حينه كان الميسّر طيّب الذكر الأديب حنّا أبو حنّا وأطلقنا على المنتدى اسمه بعد وفاته) وها أنا أقرأها ثالثة حين تواصلت معي السيدة رائدة أشرف دلاشة للمشاركة في هذه الندوة في نادي القارئات في البعينة نجيدات.

عندما أقرأ كتابًا للمرّة الأولى أشعر أنّي قد كسبتُ صديقًا جديدًا، وعندما أقرأه للمرّة الثانية أشعر أنّي ألتقي صديقًا قديمًا (هذا ما قاله الكاتب والشاعر أوليفر سميث) وها أنا أقرأ "الطنطوريّة" للمرة الثالثة فأصبحت صديقة قديمة عزيزة، وجاءت قراءتها مختلفة بعض الشيء وتساءلت: هل هذا مرتبط بمقولة نظريّة التلقّي الألمانيّة "إنّ قراءة نصّ واحد في زمنين مختلفين لنفس القارئ تؤدّي إلى قراءتين مختلفتين"؟

قراءة جماعيّة لكتاب ومناقشته مثرية جدًا، حيث يأتي كلّ قارئ بوجهته وثقافته ورؤيته لتصير النظرة بانوراميّة شموليّة ثلاثيّة الأبعاد، وخاصّة حين تكون القراءة "نقديّة انطباعيّة" بعيدة عن القولبة المقيتة، ومن هنا أرى أهميّة نوادي القرّاء التي تُنجب النقّاد الحقيقيين الأنقياء.

ترتكز الرواية على السرد القصصيّ لشخصيّات متخيّلة مُسلِّطة الضوء على أسرَة من قرية الطّنطورة تمّ اقتلاعها من أرضها إثر النكبة لتتهجّر في الشتات، ولتحكي حكاية اللّجوء عبر بطلتها رُقيّة وأبناء العائلة، أخويها حسن والصادق ووالدها أبي الصادق الذين أُعدموا في المجزرة على أيدي الغزاة الصهاينة، ووالدتها زينب، عائلة عمّها أبي الأمين وزوجته، خالتها حليمة، وأبنائه عزّ الدين وأمين الذين نزحوا إبّان النكبة، تتزوّج رّقيّة من ابن عمّها أمين في الغربة، وينجبا صادق، حسن، عبد الرحمن و"مريم"، يُقتل أمين الطبيب في مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982، ويتزوّج صادق من رندة النابلسيّة ويُنجبا نهى، هُدى وأمين في أبو ظبي، ويتزوّج حسن من فاطمة اللدّاويّة ويُنجبا رُقيّة وميرا وأنيس في كندا... إنّها قصّة اللجوء والشتات والمنفى...فقدان الوطن والأمل!

تبدأ رضوى روايتها مع رُقيّة بنت الثالثة عشرة من عمرها، لتحكي تفاصيل الحياة اليوميّة لصبيّة حالمة لا تعرف ما يحمله القدر وما ينتظرها، تعيش البحر ورائحته، وشجر اللوز والزيتون، حياة وادعة، موقنة كغيرها بأنّ النصر للعرب، ولمّا وصل إلى البلدة بعض أهالي قيسارية بعد سقوطها، عاملوهم كضيوف وليس كلاجئين، وكان نصيب عائلة رقية أمّاً وولديها، لتنتكب فجأة.

تُصوّر رضوى عاشور صيرورة المجزرة، اقتادوا الأولاد مع أمّهاتهم كالأغنام، لا تدري رُقيّة أين أخذوا الرجال، كنّ عدّة مئات من النساء والأطفال والشيوخ... حشروهم في شاحنتين وبدأت الشاحنات في التحرّك. "صرختُ فجأة وجذبتُ ذراع أمّي وأنا أشير بيدي إلى كومة من الجثث. نظرت أمّي إلى حيث أشير وصرخت: جميل، جميل ابن خالي! ولكنّني عُدت أجذب ذراعها بيدي اليسرى وأشير بيدي اليمنى إلى حيث أبي وأخويّ. كانت جثثهم بجوار جثّة جميل، مكوّمة بعضها لصق بعض على بعد أمتار قليلة منّا". (ص62) وتبدأ رحلة التهجير، "هجرة" إلى الفريديس القريبة، ثمّ إلى الخليل، ثمّ إلى صيدا، وزينب التي نظرت إلى أكوام القتلى، لم تر زوجها وولديها، عاشت بقيّة عمرها تقول للناس إنّ زوجها معتقل لدى الإسرائيليين، وولديها الصادق وحسن هربا إلى مصر!

تتناول الكاتبة قصّة احتلال قيسارية، الطنطورة وحيفا، التي أرغم أهاليها على هجرها ومورست ضدّهم كلّ وسائل العنف والبطش بمساعدة وتواطؤ الإنجليز، ويا للمفارقة – لحقهم التشرّد إلى الشتات، إلى شاطئ صيدا ليقصف الحلم! حين يحتلّ الغزاة الصهاينة صيدا اللبنانيّة.

تزوّجت رقيّة من ابن عمها أمين الذي لم تكن تعرفه، والذي أصبح طبيبًا، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، وعاشت عمرها معه حتى استشهد في مجزرة صبرا وشاتيلا، كان زوجًا مثاليًّا وأبًا حنونًا على أولاده الثلاثة الصادق وحسن وعبد الرحمن، والصغيرة مريم، تحمّلت عبء ومسؤولية تربية الأولاد، كباقي النساء الفلسطينيّات، ونجحت. أصبح الصادق رجل أعمال ناجحًا في أبو ظبي، وصار حسن كاتبًا وأستاذُا يعيش في المنفى، أمّا عبد الرحمن فقد درس الهندسة وقبل عام من تخرّجه تحوّل لدراسة الحقوق ليدافع عن شعبه وقضيّته، حاول معرفة ما حدث لأبيه في مستشفى عكّا، رفض الرحيل عن بيروت سنة 1982 مع المقاتلين، ثم اختُطف مرارًا فاختار الهجرة، وأقام بعد اغترابه مشروعًا لجمع شهادات أهالي صبرا وشاتيلا بهدف رفع قضية ضدّ إسرائيل وقادتها أمام القضاء البلجيكي، أمّا مريم فكبرت ودرست الطبّ.

|

|

استخدمت رضوى عاشور لغة بسيطة قويّة، بسهلها الممتنع، لتوصل لنا فكرتها، بلغة شاعريّة، وبأسلوب سرديّ فنيّ بعيد عن التعقيد، فهي تجعلنا نتماهى مع رُقيّة وتشعر أنهّا قريبتك التي تعرفها عن كثب، تريد أن تحتضنها وتضمّها إلى صدرك، تشاركها طعام القرية، تتجوّل معها على شاطئ ساحل بحرها، وفي بيّارات بلدتها لتقطف وإيّاها التّين والتفّاح واللوز الأخضر دون تكليف. تعيش معها طفولتها ومراهقتها ولقاءها مع يحيى، "الحبيب" الأوّل، شابّ بهيّ الطلعة، ابن قرية عين غزال المجاورة، ظهر أمامها فجأة من قلب الموج، لم يتكلّما كثيرًا، عاد وتقدّم لخطبتها إبّان الترحيل والتهجير القسريّ الذي وأد الحبّ والحياة لتخسر كلّ شيء وتضيع وتصبح لاجئة منكوبة في الشتات.

تكبر رُقيّة لتصير سبعينيّة تمسك بالقلم، وبعد إلحاح ورجاء ابنها حسن، تكتب سيرة ثلاثة أجيال: الآباء والأبناء والأحفاد.

بطل الرواية هو مفتاح الدار، فكلّ امرأة في المخيّم كانت تحتفظ بمفتاح الدار الحديديّ حول رقبتها، "تورثه" من جيل إلى جيل، فحين توفّيت زينب سلّمت حليمة المفتاح لكنّتها رقيّة قائلة: "مفتاح داركم يا رقيّة"، وفعلًا "أمسكت بالحبل الدقيق بكلتا يديّ ورفعته ثم أدخلت رأسي فيه. صار المفتاح معلّقًا في رقبتي...مثل أمي سيبقى المفتاح معلّقًا في عنقي. في الصحو والمنام". (ص 92) وتروي رقيّة أنّ أهل مخيّم عين الحلوة في اليوم الأول لحرب حزيران 1967 أخرجوا مفاتيح بيوتهم واستعدّوا، بدأت النسوة بتعريب الثياب: تلك للعودة وأخرى يوزّعنها، وبدأت أم الأمين بالطواف على الجيران وجيران الجيران لتودّعهم وتدعوهم لزيارتها في الطنطورة قائلة: "دارنا واسعة وأهلًا وسهلًا بالجميع. أمانة لا تطوّلوا علينا. سنكون في الانتظار"!

تتنقّل رُقيّة عبر سبعة بيوت، بدايةً في الطّنطورة القريبة من حيفا، وآخرها في صيدا اللبنانيّة، أبو ظبي لتعيش مع ابنها الصادق، الاسكندريّة مع مريم لتكمل دراستها. كذلك تخلّلتها مجازر ومذابح ...وحياة وحكايات لشعب ذاق الأمرّين، ورغم التهجير والمنفى احتفظ بمفاتيح البيوت آملًا وحالمًا بالرجوع... والعودة القادمة لا محالة.

كتبت رضوى عاشور عن فلسطين، وليس عن الطّنطورة وحدها، أو أهلها وحدهم، فالرواية تصوّر النكبة وفقدان الوطن، ومعنى اللجوء، بدايةً في الوطن ومن ثمّ خارجه.

إن الرواية ليست برواية تاريخيّة بموجب المعايير العلميّة رغم أنّ كاتبتها درست التاريخ والجغرافيا، الزمان والمكان، وتمرّست بهما فكانا أرضيّة خصبة للرواية وأثراها كثيرًا.

جاءت لغة الرواية "شعبيّة" جميلة وسلسة، متبّلة باللهجة الفلسطينيّة واستعمالها للأمثال الشعبيّة كان موفّقًا بامتياز: "ابن العم يطيّح عن ظهر الفرس"، "شباط الخبّاط يشبُط ويخبُط وريحة الصيف فيه"، "شباط ما عليه رباط" وغيرها.

وكانت موفّقة أيضًا عند استعمالها اللغة المحكيّة الفلسطينيّة: بَندوق، زعرنة، طوشة، قَشَل، تنكة، جاهة، طُلبة، حَرابَة، حفّايّة، حطّة، قُمباز، كَنزِة، ناصح، نِتفة، نهفة.

وكذلك في إشارتها لمأكولات فلسطينيّة وأدوات طبيخ: مجدّرة، مسخّن، مقلوبة، طُنجرة، نُصيّة جبن وغيرها.

مُلحق المصطلحات في نهاية الرواية جاء موفّقًا يساعد القارئ اللا فلسطيني على فهمها وتقريبها له، وكذلك اختيارها للعناوين الفرعيّة – من يقرأها بعمق يجدها نصًا موازيًا مكثّفًا يحكي الحكاية.

إنّ أقصى وأسمى مراتب الحبّ هي لحظة الوداع؛ يلاحقني ما قرأت عن تلك اللحظة التي تُجسّد قمّة المأساة المغلّفة بالأمل في الرواية عندما التقت رُقيّة الطنطوريّة الجدّة على الجانب اللبنانيّ من السلك الشائك مع ابنها حسن على الجانب الآخر -العائد إلى الوطن بجواز سفر كنديّ - وهو يرفع عاليًا طفلته المولودة حديثًا "رُقيّة الصغيرة" ملوّحًا لوالدته: هذه هي رقيّة يا أمّي، تناولت رقيّة الجدّة الطفلة من فوق الأسلاك، قبّلتها، وفكّرت ماذا تُهديها، فقامت بنزع المفتاح من عنقها، مفتاح دارهم في الطّنطورة الذي ورثته عن أمّها لتعلّقه بدورها على رقبة الطفلة، وهي تصرخ بصوت عال: "مفتاح دارنا يا حسن. هديّتي إلى رقيّة الصغيرة".

ملاحظة لا بدّ منها؛

قرأت في حينه خبرًا مستفزّا في صحيفة هآرتس (27 آب 2019) حول افتتاح مطعم اسمه "Tantura" في لشبونة فنشرت على صفحتي بوست:

"الطنطورة"

نكبة مستمرّة لن تتوقّف إلّا بالعودة

تجوّلت الكاتبة رضوى عاشور برفقة زوجها الأديب مريد البرغوثي وابنهما الشاعر تميم في شوارع العاصمة البرتغاليّة لشبونة وإذ بهم أمام مطعم "Tantura"؛ ارتعشت جوارحها ودخلته متلهّفة لتناول طعام الغذاء. تفحّصت لائحة الطعام ولفت انتباهها أكلة المقلوبة فتخيّلَتها مطبوخة بوصفة الحاجة رقيّة الطنطوريّة، ومن صُنع أيادي الحفيدة رقيّة، ابنة حسن الطنطوريّ وفاطمة اللدّاويّة. طلبت الوجبة بلهفة، وإذ بها تقرأ على "المينيو" أنّ الطنطورة قرية صيّادين على شاطئ البحر "الإسرائيلي" وكانت ميناءً مركزيًا في الشرق الأوسط، فصُعِقت وبدأت تستفرغ.

تبيّن أنّ المطعم بملكيّة صهيونيّة، يروّج لإسرائيل، ينتحل الأكلات الفلسطينيّة من الحمّص إلى المقلوبة وغيرها ويُعبرنُها مزوّرًا التاريخ، لا ذِكر لقرية الطّنطورة التي تمّ اقتلاع أهلها من أرضهم إثر النكبة ليُهجّروا في الشتات، لا ذِكر لأبريائها الذين أُعدِموا في المجزرة على أيدي الغزاة الصهاينة.

سطوا على أرضنا، مأكولاتنا، ثقافتنا وموروثنا، وها هم يجيّرون الجغرافيا والتاريخ بحِرفيّة... حقًا، إنّها نكبة مستمرّة لن تتوقّف إلّا بالعودة.

رحمك الله يا رضوى!!!

وأخيرًا؛ من خلالكم أبعث تحيّاتي لصديقي نضال الخطيب، مجنون الطنطورة، الذي يعيشها ليل نهار، ويجوب العالم بمسرحيّة "ناطور الطنطورة"، عرضها حوالي 3,800 مرّة وحضرها ما يزيد على 570,000 مشاهد.

***مشاركتي في ندوة مناقشة الرواية في نادي القارئات في البعينة نجيدات يوم الأحد 25.12.2022

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت