-

إعداد: أ. د. وليد عبد الحي

(خاص بمركز الزيتونة).

مقدمة:

إذا اعتبرنا أن مرحلة التحرر الوطني الجزائري من الاستعمار الفرنسي هي نقطة التحول الجوهرية في التاريخ الجزائري المعاصر، فإن دراسة الفترة 1962-2020 (أي نحو 58 سنة) يمكن أن تساعدنا على تحديد السمات العامة للعلاقة بين المجتمع الجزائري والسلطة السياسية من ناحية، وعلاقة الكيان السياسي الجزائري بالبيئتين الدولية والإقليمية من ناحية ثانية، ثم قياس التأثير المتبادل بين البعد الأول والبعد الثاني، ومنهجية التكيف الجزائري مع التغيرات الداخلية والخارجية.

يتبين من التاريخ الجزائري المعاصر أن السمة العامة للعلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع الجزائري هي:

1. غلبة السمة العسكرتارية على بنية السلطة:

عند حساب الفترة الزمنية التي تولى فيها رئاسة الجمهورية عسكريون يتبين أنها تساوي 58.3% خلال الفترة 1962-2020، وهي فترات هواري بومدين، والشاذلي بن جديد، وعلي كافي، والأمين زروال، بينما حكم المدنيون 41.7% من الفترة، وهي فترات أحمد بن بيلا، ورابح بيطاط، ومحمد بوضياف، وعبد العزيز بوتفليقة، وعبد القادر بن صالح، وعبد المجيد تبون. وإذا استثنينا مرحلة بوتفليقة فان أغلب فترات المدنيين هي فترات انتقالية لم تتمكن من تأسيس قواعد مستقرة للحكم المدني، وهو ما جعل القواعد التي أرساها العسكر أكثر قدرة على البقاء. وهي قواعد تمثلت في إيجاد تحالف مع جبهة التحرير الوطني (عبر تمثيل المؤسسة العسكرية في لجنتها المركزية، أو مكتبها السياسي، أو عبر الوزراء، أو النواب ممن لهم خلفيات عسكرية)، والتحالف مع قيادات البيروقراطية الحكومية والإدارات المحلية المتداخلة مع ممثلي وزارتَي الداخلية والأجهزة الأمنية.

وقد تجلت مظاهر سيطرة العسكريين في الآتي:

أ. مؤشر العسكرة Militarization index: يقوم هذا المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية هي مقارنة معدل الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي من ناحية، ومعدل الإنفاق الصحي من ناحية أخرى، كما يقيس عدد أفراد المؤسسة العسكرية قياساً لعدد الأطباء من جانب، وعدد السكان من جانب آخر، ثم مقارنة عدد الآليات العسكرية الثقيلة بإجمالي العدد السكاني، وقد سجلت الجزائر معدلات عالية في مؤشر العسكرة، بل ارتفع هذا المؤشر بشكل واضح قبل الفترة 2017 و2018 إلى المعدلات التالية: [1]

جدول رقم 1: مؤشر العسكرة في الجزائر

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| مؤشر العسكرة | 763.05 | 764.49 | 762.59 | 764.45 | 768.08 | 770.37 | 764.22 | 761.01 | 756.67 |

ويكشف الجدول تراجعاً تدريجياً في معدل العسكرة خلال الفترة بعد سنة 2014، نتيجة التراجع الحاد والمتواصل لأسعار النفط، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.

وعند قياس معامل الارتباط بين مؤشري العسكرة والديموقراطية، تبين أن هناك علاقة ارتباط عكسية عالية، فكلما ارتفع معدل العسكرة كان معدل الديموقراطية أقل، وهو ما يفسر في أحد جوانبه هشاشة مستوى الديموقراطية في الجزائر كما سيتضح معنا لاحقاً.

ب. مؤشر الإنفاق العسكري Military Expenditure: [2] تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي حيث يصل إلى 5.3%، بينما يمثل الإنفاق العسكري 13.8% من نفقات الحكومة الجزائرية مما يجعلها تحتل بذلك المرتبة 13 عالمياً. فإذا أخذنا الفترة 2010-2020 يتبين أن معدل الإنفاق العسكري سنوياً هو نحو 9.6 مليار دولار، حيث تتذبذب هذه النفقات مع تذبذب أسعار النفط والغاز كما يتضح من الجدول التالي: [3]

جدول رقم 2: الإنفاق العسكري الجزائري

| السنة | قيمة الإنفاق الدفاعي (مليار دولار) | النسبة من إجمالي الناتج المحلي (%) |

| 2015 | 10.41 | 5.27 |

| 2016 | 10.22 | 6.01 |

| 2017 | 10.07 | 6.38 |

| 2018 | 9.58 | 6.27 |

| 2019 | 10.3 | 6 |

ج. نسبة العسكر في المراكز القيادية: طبقاً لوثيقة كشفت عنها المخابرات المركزية الأمريكية في شباط/ فبراير 2012، [4] فإن الحكم في الجزائر حتى تلك الفترة كان قائماً على تحالف بين قوى ثلاث هي: الجيش، والبيروقراطية الحكومية، وقيادات حزب جبهة التحرير. ففي سنة 1981، كان 42% من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير من خلفيات عسكرية. وتشير الوثيقة إلى بعض مظاهر التنافس بين هذه القوى وفي داخلها، حيث تشير إلى أن نفوذ الأمازيغ (قبايل، وشاوية، ومزابية، وطوارق) في الأجهزة الأمنية العسكرية (الاستخبارات) قوي، وهو ما يثير بعض الحساسيات أحياناً مع الأغلبية العربية من الضباط. وهو أمر لاحت بوادر التحول فيه منذ تم خلع قاصدي مرباح من الجهاز الأمني العسكري وربط الجهاز لاحقاً بالرئاسة. كما أن النزعات الجهوية داخل الجيش تشكل أحياناً مصدر قلق، لكنها لا تؤثر على المساندة العامة للسلطة المركزية. ومن سمات البيروقراطية الحكومية وقيادة جبهة التحرير في فترة التحولات التي قام بها الشاذلي بن جديد أنها أصبحت ذات نزعة براجماتية أكبر وأيديولوجية أقل عما كان عليه الحال في فترة بومدين. وترى أن البيروقراطية خاضعة للجيش، خصوصاً في الخيارات الاستراتيجية. وتعطي الوثيقة أمثلة على الدور التابع الذي كان لوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لكن الشاذلي عزز بقدر ما من دور البيروقراطية. أما الحزب، فإن وجود قيادات عسكرية في صفوف قيادات الحزب يجعل قدرة الجيش على توجيهها أكبر.

وبعد خلع الشاذلي بن جديد في سنة 1992، ونشوب الحرب الأهلية حتى سنة 1999 تقريباً، سيطر الجيش على القرار السياسي سيطرة تامة، خصوصاً بعد مقتل الرئيس محمد بوضياف، وبدأت تظهر في الجيش وبشكل تدريجي نخب عسكرية جديدة أكثر مهنية وثقافة من النخبة العسكرية القديمة، وحاولت أن تبني شرعيتها على أسس جديدة، أهمها دورها في استقرار الدولة، خلافاً للنخبة العسكرية القديمة التي بنت شرعيتها على دورها في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي.

2. مؤشر الديموقراطية في الجزائر:

يعتمد مقياس الديموقراطية في أغلب النماذج المعتمدة لدى الباحثين على عدد من المؤشرات أهمها: التعددية في العملية الانتخابية، ومستوى الأداء الحكومي، ومستوى المشاركة الشعبية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، وقد سجلت الجزائر المعدلات التالية خلال الفترة 2000-2019: [5]

جدول رقم 3: معدل الديموقراطية في الجزائر 2000-2019

| السنة | معدل الديموقراطية |

| 2005-2000 | 3.17 |

| 2010-2005 | 3.44 |

| 2015-2010 | 3.95 |

| 2019-2015 | 4.01 |

ويشير الجدول إلى أن هناك تحسناً تدريجياً بطيئاً في مستوى الديموقراطية، وهو ما يمكن تفسيره بربطه مع تراجع مؤشر العسكرة الذي أشرنا له سابقاً، والذي يرتبط بظاهرتين هما التراجع في معدلات الدخل الناتج عن انهيار أسعار النفط من ناحية، والإحلال التدريجي للنخب العسكرية التقليدية بنخب عسكرية جديدة أكثر إدراكاً لتغيرات البيئة. لكن هذا التغير الإيجابي لا يتسق إيقاعه بقدر كافٍ مع إيقاع التحولات المتسارعة في بنية المجتمع من ناحية، وتحولات البيئة الإقليمية والدولية من ناحية أخرى، وهو ما يجعل القدرة على التكيف مع هذه التحولات أقل مما يجب، الأمر الذي لا يلغي احتمالات عدم الاستقرار السياسي مرة أخرى، خصوصاً في ظل عدد من المؤشرات:

أ. احتقانات الثقافات الفرعية في المجتمع الجزائري: [6] وقد اتضحت هذه المسألة في عدد من الظواهر مثل: الجدال المتواصل حول الهوية الأمازيغية مع تباين كبير في تقدير نسبتهم السكانية [7] وحدود التعبير لها عن هويتها الثقافية، النقاش حول رفع أعلامها الخاصة واعتقال أعداد ممن رفعوا هذه الأعلام، ومدى الانتشار في المؤسسات العامة؛ حيث تشير التقارير إلى نسبة عالية في القطاعات التكنوقراطية، ونفوذ أقل في المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصاً بعد ما شهدته الاستخبارات العسكرية من تغيير، وتباين القبول لموضوع اللغة الأمازيغية بين القبول الدستوري لها وقبول مجتمعي أقل، ومرحلة التمييز بين اعتبارها لغة وطنية أو لغة رسمية، ومدى قبول التيارات الأمازيغية بالانخراط الجزائري في الهموم العربية… ناهيك عن التوترات الكامنة والتي ظهرت في مناسبات عدة مثل الصراع في غرداية سنة 2013 بين المزابية (أمازيع) ضد الشعامبة (عرب – مالكية) حول المياه والأراضي والوظائف…إلخ، أو أحداث 2017 حيث تم اعتقال بعض المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل المدون مرزوق تواتي، بعد أن أجرى مقابلة مع ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ونشرها، وتم الافراج عنه في آذار/ مارس 2019، واعتقالات في صفوف حماة الأحمدية سنة 2017، وإغلاق بعض الكنائس في مناطق القبائل خصوصاً البروتستنتينية. [8] إلى جانب فترات ما عرف بمرحلة الربيع الأمازيغي سنة 1980 وما تلاه في فترات مختلفة من توترات، مثل سنة 1990 عندما تم السماح بتدريس الأمازيغية في بعض المدارس في المناطق ذات الاغلبية الأمازيغية، ثم اضطرابات 2001 في مدينة تيزي أوزو (مركز الأمازيغ)، مروراً بسنة 2003 باعتبار الأمازيغية “لغة وطنية” وليست رسمية، لكن الضغط المتواصل من النخب والحركات الأمازيغية مكنت من دفع الدولة لتضمين الدستور تعديلاً أقره مجلس الشعب الجزائري باعتبار اللغة الأمازيغية لغة “رسمية” سنة 2016. [9]

ويلاحظ مثلاً في انتخابات 2014، أن أقل الولايات تصويتاً للرئيس بوتفليقة هي ولاية باتنة، وخنشلة، وبجاية، وجيجل، وتيزي أوزو، وهي ولايات يغلب عليها الطابع الأمازيغي. [10]

لعل الملاحظة المهمة هي أن الأمازيغ لا يتبنون بشكل استراتيجي واضح فكرة الانفصال كأقلية، نظراً لعوامل عديدة سبق لي أن ناقشتها في دراسة حول مؤشرات قياس النزعة الانفصالية للأقليات، والتي اشتملت على 27 مؤشراً كان المؤشر الجغرافي هو أهمها، وهو متغير ليس متوفراً للأمازيغ في الجزائر، [11] على الرغم من كل المحاولات من أطراف خارجية لتغذية هذه النزعة. [12]

ب. ثغرات في المسار الديمقراطي: وتتمثل أبرز هذه الثغرات في الجوانب التالية:

• انتخابات الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، والتي أتت بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون. كان كافة المترشحين الخمسة الذين قبلت ترشحاتهم (ورفض 28 متقدما آخر) من ذوي العلاقة الوطيدة بالمؤسسة الرسمية، بينما ليس بينهم من يمثل قوى إسلامية مهمة، نظراً لأنها محظورة، واحتمالات فوزها تبقى قائمة في حالة إجراء انتخابات نزيهة. [13]

• طبقاً للدستور الجزائري، فإن عدد فترات تولي المنصب الرئاسي كانت لمرتين، غير أن المادة جرى تعديلها سنة 2008 لتفتح المجال لولاية ثالثة، ثم أعيدت لمرتين سنة 2016، وسعى بوتفليقة إلى تعديلها مرة أخرى ليسمح لنفسه بالترشح لولاية جديدة، لكن الاضطرابات الشعبية دفعته للتراجع والاستقالة. ذلك يدل على قدر من عدم الاستقرار الدستوري، وعلى انعكاسٍ لتجاذبات سياسية عميقة بين جيل الثورة وجيل ما بعد الثورة، والذي ما تزال بعض آثاره قائمة.

• تشكل نسبة المشاركة السياسية خصوصاً في الانتخابات الرئاسية مؤشراً على ثقة المجتمع بالنظام السياسي. والملاحظ أن نسبة المشاركة إذا استثنينا سنة 2004 تراجعت من 75.8% سنة 1995 إلى 74.11% سنة 2009 إلى 50.7 في سنة 2014 إلى 39.93% سنة 2019. [14] وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين النظام السياسي وبين المجتمع من زاوية الثقة بنتائج الانتخابات، خصوصاً أن قوى المعارضة الجزائرية (خصوصاً القوى الإسلامية) تقدر المشاركة في الانتخابات الاخيرة بأنها لم تتجاوز 20%. [15]

ج. التفكك الأسري الناجم عن تزايد نسب الطلاق في المجتمع الجزائري: وتدل الإحصاءات الرسمية أن 20% من حالات الزواج تنتهي إلى الطلاق، وأن نسب الطلاق إلى عدد حالات الزواج تتزايد بشكل كبير منذ 2014 لتصل حالياً إلى أكثر من 68 ألف حالة طلاق سنوياً، [16] ولعل ذلك ناجم عن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإيقاع المتسارع لانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا تستطيع آليات التكيف الاجتماعي للمجتمع الجزائري مجاراتها، مما يوجِد اضطراباً اجتماعياً تشكل حالات الطلاق أبرز مظاهره، مع كل ما يترتب على هذه الظاهرة من اضطراب اجتماعي يغذي بطريقة غير مباشرة الاضطراب السياسي.

3. مؤشر الاستقرار السياسي في الجزائر:

يشكل معدل الاستقرار السياسي مؤشراً مهماً على محصلة التفاعل بين كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم قياس معدل الاستقرار استناداً لـ 12 مؤشراً فرعياً (المخاطر الأمنية، والنخب الفئوية، والتذمر الجماعي، والتراجع الاقتصادي، وعدم عدالة التنمية الاقتصادية، وهجرة العقول والكفاءات، ومستوى شرعية المؤسسات، ومستوى الخدمات العامة، وحقوق الإنسان وتطبيق القانون، والضغوط الديموجرافية، واللجوء والنزوح، والتدخلات الخارجية). [17] ويتم استخدام قياس مكون من سُلَّم قياس يبدأ من +2.5 (الأعلى استقراراً) إلى –2.5 (الأقل استقراراً).

ويدل الجدول التالي على تحسن متواصل لكنه بطيء في معدل الاستقرار السياسي في الجزائر خلال الفترة 2000-2018: [18]

جدول رقم 4: مؤشر الاستقرار السياسي في الجزائر

| السنة | معدل الاستقرار السياسي |

| 2000 | -1.43 |

| 2005 | -0.92 |

| 2010 | -1.26 |

| 2015 | -1.09 |

| 2018 | -0.79 |

وتتسق هذه النتيجة مع اتجاهات مقياس الديموقراطية والعسكرة في البنية الجزائرية، مما يجعل الاتجاه الأعظم يشير إلى نزوع مستمر نحو وضع أفضل في مجال المؤشرات الداخلية، لكنها بحاجة لإيقاع أسرع قليلاً للجم آثار انعكاسات البيئتين الإقليمية والدولية عليها (كما سنرى لاحقاً في هذه الدراسة).

4. مؤشرات الدخل الاقتصادي:

مع الإقرار بأهمية معدلات إجمالي الناتج المحلي (سواء أكان المعدل الاسمي nominal أو تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity ومعدلات الدخل الفردي ومعدلات النمو، إلا أننا واتساقاً مع مضمون موضوعنا، سنتناول ثلاثة أبعاد نراها الأكثر أهمية وهي: الفارق بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، والثاني عدالة توزيع الدخل (مقياس جيني GINI Index)، والثالث التحلل من سيطرة القطاع الطاقوي في هيكل الاقتصاد الجزائري، على النحو التالي:

أ. الفجوة بين معدل الزيادة السكانية ومعدل الدخل الفردي:

تقدر وزارة الصحة الجزائرية أن معدل الخصوبة في الجزائر يصل إلى 3.5 طفل للمرأة الواحدة، وهو أحد أعلى معدلات الخصوبة في العالم، وبناء عليه سيصل عدد سكان الجزائر إلى ما بين 50 إلى 51 مليون نسمة سنة 2030، وإلى أكثر من 72 مليون نسمة سنة 2050، [19] غير أن الملاحظ أن نسبة الزيادة السكانية في الجزائر تراجعت خلال الفترة من 1985-2000، لكنها عادت للتزايد وبشكل واضح خلال الفترة من 2000 إلى الآن وبزيادة تصل إلى أكثر من مليون نسمة سنوياً. [20]

فإذا ربطنا هذه الزيادة بمعدلات النمو الاقتصادي سنجد أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010-2019 هو 2.97%، وكان أدنى معدل للنمو سنة 2017 بمعدل 1.7%، [21] بينما يصل معدل النمو السكاني إلى 1.76%، [22] وبالمقارنة مع معدل الدخل الفردي نجد: [23] أن معدل الدخل الفردي (على أساس تعادل القوة الشرائية) في سنة 2015 بلغ 5,493 دولاراً، وانخفض إلى 3,948 دولاراً سنة 2019، وهو ما يعني انخفاضاً بمعدل 19.13%، وهو استمرار لظاهرة التذبذب في المعدل منذ 1993. [24] ولعل ذلك يفسر بلوغ نسبة عامة للبطالة تُقدَّر بنحو 11%؛ لكنها بين الشباب الذي يشكل القاعدة الأوسع في الهرم السكاني الجزائري تصل إلى 29%. [25]

ب. عدالة توزيع الدخل:

يشير مقياس عدالة توزيع الدخل (مقياس جيني) إلى تزايد في سوء التوزيع بالرغم من بقاء الجزائر ضمن الدول المعتدلة في الفروق الطبقية، وهي الأفضل تقريباً بين الدول العربية في عدالة التوزيع. لكن متابعة هذا الجانب في الفترة الأخيرة يشير إلى تزايد في معدلات عدم العدالة في توزيع الدخل منذ 2011 على النحو التالي: (ما تستحوذ عليه شريحة الـ 10% الأعلى في الدخل بين السكان): [26]

جدول رقم 5: عدالة توزيع الدخل في الجزائر

| السنة | مقياس جيني |

| 2011 | 27.60 |

| 2018 | 32.20 |

| 2020 | 35.3 |

ذلك يعني أن معدل استحواذ الطبقة “العليا العليا” ارتفع خلال تسع سنوات بنحو 7.7% من إجمالي الدخل، ولعل ذلك مرتبط بمؤشر الفساد الإداري والسياسي، فعلى الرغم من أنه يتذبذب، إلا أنه يقع ضمن الدول العالية الفساد كما يتضح في الجدول التالي: [27]

جدول رقم 6: مؤشر الشفافية في الجزائر

| السنة | مؤشر الشفافية |

| 2015 | 36 |

| 2016 | 34 |

| 2017 | 33 |

| 2018 | 35 |

| 2019 | 35 |

ج. تبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع الطاقة:

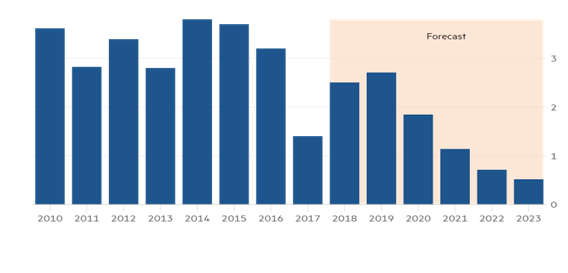

تعتمد الجزائر بنسبة 95% من إيراداتها بالعملة الصعبة على صادراتها النفطية والغاز، وتشكل هذه الصادرات نحو 40% من ميزانية الدولة، لكن انهيار الأسعار لهذه المادة بعد سنة 2014 أدى إلى تراجع الاحتياطيات النقدية الجزائرية من 193.6 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 55.2 مليار دولار عند منتصف سنة 2020 أي بتراجع قيمته 72.5%. [28] كما أدى إلى عجز في الموازنة بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2018، فإذا أضفنا إلى ذلك تراجع مستويات النضوب في بعض الآبار، وتزايد مستويات الاستهلاك الطاقوي المحلي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع (على الرغم من أن 2/3 المساحة الجزائرية لم يتم التنقيب فيها) نظراً للهواجس الأمنية لدى الشركات الأجنبية، خصوصاً بعد الهجوم الدامي سنة 2013 على بعض منشآت الغاز قرب الحدود الليبية، إلى جانب ارتفاع مستويات الضريبة على الشركات الأجنبية والتعقيدات البيروقراطية للحصول على موافقة السلطات على الاستثمار يزيد المشهد تعقيداً. وينعكس ذلك كله على التوقعات باستمرار اتجاه التراجع في معدل النمو الاقتصادي، والذي بدا منذ سنة 2015 (كان المعدل نحو 3.5%) وصولاً إلى توقعات بـ 0.5% سنة 2023. [29] كما يتضح في الرسم البياني التالي:

معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر بين 2010-2023 [30]

وكل ما سبق أدى إلى انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 6.5% في سنة 2018، و7.7% في الربع الأول من سنة 2019، لكن الفترة ذاتها شهدت زيادة طفيفة في نمو القطاعات غير الطاقوية عند 3.4% و3.9% على التوالي، مما عوض بعضاً من التراجع في هذا القطاع؛ ناهيك عن أن الجزائر غير مثقلة بالدين خصوصاً أن نسبة ديونها الخارجية تصل فقط إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تقف نسبة الدين العام عند أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي. [31]

ثانياً: البيئة الخارجية:

1. البيئة الإقليمية:

يحيط بالجزائر ست دول (إذا حسبنا “الجمهورية الصحراوية” تصبح سبع دول) تتشارك معها بحدود طولها 6,393 كم يضاف لها 1,622 كم حدوداً بحرية على البحر المتوسط، وهو ما يعني عبئاً أمنياً كبيراً، فإذا وضعنا في الاعتبار أن أغلب هذه الدول المجاورة هي دول غير مستقرة سياسياً، فإن ذلك يشكل هاجساً قوياً لدى صانع القرار الجزائري لكيفية لجم آثار عدم الاستقرار في الدول المجاورة على الوضع الداخلي في الجزائر، ولعل حوادث التسلل عبر هذه الحدود الطويلة، ناهيك عن الحجم الهائل للمساحة الواسعة للجزائر خصوصاً الصحراء (التي تزيد مساحتها عن مليون و990 ألف كم2) يشير إلى خطورة الموقف، فيكفي معرفة أن تكلفة حماية الحدود الليبية فقط تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً. [32] وتتمثل التهديدات الأمنية بسبب هذه الحدود الطويلة جداً في:

أ. تسلل العناصر المسلحة من دول الجوار المشار إليها أعلاه سواء تنظيمات إفريقية أم عربية.

ب. عبور المهاجرين الذين يعبرون باتجاه أوروبا.

ج. تحركات المهربين من الجزائر وإليها.

د. احتمالات تدفق اللاجئين من دول الجوار، في حالة اتساع دائرة الاضطراب في أي من هذه الدول.

ويبدو أن المناقشات في الجزائر حول اقتراح تعديل الدستور الجزائري (المادتين 29 و95) ليسمح للجيش الجزائري بمهمات “خارج الحدود”، تشير إلى نوع من “الدفاع الاستباقي” لمساعدة الدول المجاورة على الاستقرار، على الرغم من أن النص المقترح للتعديل ينص على أنه “يُمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج” (تعديل المادة 29). كما نص الاقتراح على “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه” (تعديل المادة 95). [33]

ومعلوم أن الجيش الجزائري شارك مشاركة فعلية في حرب 1973 ضد “إسرائيل” (أي خارج البلاد)، كما أن تصريحات قادة الجيش، وما تنشره مجلة الجيش الجزائري تشير إلى رضا الجيش عن هذه الخطوة أو لعله هو من طرحها. [34] ولعل تضمين نص التعديل الإشارة إلى “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية” هو محاولة لضمان غطاء قانوني وشرعية دولية للتحرك الخارجي، كما أن النص على موافقة ثلثي السلطة التشريعية هو محاولة لضمان الشرعية الداخلية لأي تدخل عسكري جزائري خارجي في المستقبل.

ويبدو أن الديبلوماسية الجزائرية تجاه الاضطراب الإقليمي، لا سيّما في ليبيا، تتسم بقدر من عدم التوافق بين التيارات السياسية الجزائرية. فمع مخاوف بعض التيارات الجزائرية من تقدم حكومة الوفاق (ذات الميول الإسلامية في توجهها العام وفي حلفائها، مما دفع الجزائر إلى القيام بعمليات سرية يقوم بها الجيش الجزائري داخل الأراضي الليبية ضد جماعات ذات توجهات إسلامية متطرفة [35])، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الداخل الجزائري في المدى المتوسط، هناك تيارات تبدي مخاوف من ارتباطات اللواء حفتر وصلاته مع فرنسا وإلى حد ما بعض القوى الأمريكية إلى جانب مصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وثمة تيار ثالث يرى أن استمرار الوضع في ليبيا قد ينتهي عند تقسيمها على أسس جهوية أو عرقية، مما قد يقود لانتقال نموذج التشرذم للمغرب العربي كله.

ولمعالجة هذا الواقع الإقليمي المجاور للجزائر، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول نشاط خارجي له في مؤتمر برلين الدولي في كانون الثاني/ يناير 2020، والذي اتفق بعده بفترة قصيرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان Recep Tayyip Erdoğan على تنفيذ ما تم تقريره في مؤتمر برلين، ثم أتبع تبون ذلك بتصريح ذي دلالة حول اعتبار طرابلس (التي زحف نحوها اللواء حفتر “خطاً أحمر”، وهو ما دفع وسائل الإعلام المؤيدة لحفتر لشن حملات إعلامية ضد الجزائر. وهو الموقف نفسه الذي واجهته الجزائر بعد لقاء مسؤولين جزائريين مع مسؤولين من حكومة حفتر، ولكن هذه المرة من جانب حكومة الوفاق. [36] وهو ما يدل على أن التطابق بين السياسة الجزائرية وكل من طرفي النزاع الليبي ليس كبيراً.

2. البيئة الدولية:

شكل التدخل الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة الليبية (تدخل تركيا وروسيا ومصر وأطراف في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب التدخل الفرنسي والإيطالي والأمريكي وتدفق المرتزقة من جنوب ليبيا أو من مناطق بعيدة) مصدر قلق حاد في دوائر صنع القرار السياسي الجزائري، لا سيّما أن محاولات الأمم المتحدة أو وساطات الهيئات الإقليمية أو الجهود الدولية المنفردة لا تشير إلى تسوية وشيكة للأزمة الليبية، ناهيك عن تداعيات التنافس الإقليمي والدولي الذي قد يمتد إلى جميع دول المنطقة حول مصادر الغاز في البحر المتوسط، سواء الخلافات حول حدود المياه الإقليمية أم الخلافات حول حدود أعالي البحار. وقد أصبح هذا الجانب يشمل أغلب شواطئ المتوسط الجنوبية والشرقية.

إن تشابك المصالح الجزائرية مع الأطراف الدولية المتدخلة في ليبيا (فرنسا، وروسيا، وتركيا) يجعل الحركة الديبلوماسية الجزائرية أكثر تعقيداً. ويبدو أن الجزائر هي التي تميل أكثر لتسوية سلمية وهو ما اتضح في مشاركتها في المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الموضوع، وفي استضافة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، [37] ثم لقاءات الرئيس الجزائري الحالي في شباط/ فبراير 2020 مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم مع الرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة الموضوع الليبي. [38]

التفاعل بين البيئة الإقليمية والبيئة الدولية:

في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الجزائرية أقرب قليلاً إلى حكومة الوفاق الليبية نظراً لسيطرتها على مناطق الحدود مع الجزائر، ولوجود بعض النفوذ الجزائري بين قبائل المنطقة الغربية في ليبيا، [39] بالإضافة إلى المشروعية الدولية لحكومة الوفاق، فإنها تتوجس (خصوصاً من جانب الأجهزة الأمنية الجزائرية وبعض النخب العلمانية) من علاقات هذه الحكومة الليبية مع جماعات الاخوان المسلمين من ناحية، وتحالفات حكومة الوفاق مع تركيا، التي تتحسس الجزائر من روابطها مع حلف الأطلسي، لكنها حريصة على استمرار العلاقات معها في ظل ارتفاع نسبة الاستثمارات التركية في الجزائر. وبالمقابل فإن علاقات حفتر الدولية مع فرنسا وروسيا بشكل خاص، وعلاقاته الإقليمية مع مصر والإمارات، تجعل عملية التوفيق مع هذه القوى المتباينة أمراً في غاية الصعوبة للديبلوماسية الجزائرية؛ نظراً لطبيعة اللعبة غير الصفرية بين الجزائر والقوى المتواجدة في الميدان الليبي. ويكفي التذكير بالاعتراض الأمريكي الإماراتي المصري على تعيين مبعوث أممي جزائري إلى ليبيا هو وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بعد استقالة المبعوث الأممي اللبناني غسان سلامة في آذار/ مارس 2020، ناهيك عن تحفظ اللواء حفتر على هذا الترشيح مطالباً على لسان الناطق باسمه أن يكون المرشح الأممي “من غير دول الجوار الليبي”. [40]

الآفاق المستقبلية:

يمكن اعتبار المرحلة الاخيرة من رئاسة بوتفليقة للجزائر هي الأكثر قدرة على تفسير الارتباك الجزائري في التعاطي مع الأزمة الليبية، وهو ما يتضح في المؤشرات التالية:

1. انهيار أسعار النفط وانعكاس ذلك على الأوضاع الداخلية والخارجية.

2. تنامي الفساد والشللية.

3. الصراع بين أجنحة السلطة من جيل الثورة والجيل الجديد، وبين أجنحة قيادات المؤسسة العسكرية، خصوصاً بين قيادة الجيش والاستخبارات، وبين حاشية الرئيس (تحديداً شقيقه السعيد) وخصومها، وهو الأمر الذي أدى لاحتقان سياسي حاد أطاح ببوتفليقة في نهاية المطاف وأدى لضرب “بعض” بؤر الفساد.

4. انفجار الاضطرابات الشعبية ضد الأوضاع العامة.

5. وقوع بعض الهجمات من جماعات سياسية، دفع بالجيش لنقل تركزه من الغرب (مع المغرب بسبب الإِحَن التاريخية، وموضوع الصحراء العالق منذ فترة بين البلدين) إلى الحدود الليبية والحدود الجنوبية.

6. انعكاس مشكلة فيروس كورونا (كوفيد 19 أو COVID 19) على المشهد السياسي الجزائري، من خلال صعوبة العودة إلى المظاهرات الكبرى أو إلى ما يسمى “بالحراك”، وهو أمر يجعل السلطة أكثر قدرة على التقاط أنفاسها.

7. القلق الجزائري من اتساع دائرة التدخل الأجنبي في ليبيا، لا سيّما أن الجزائر منذ 2011 كانت ضد موقف الجامعة العربية الذي سمح بالتدخل الخارجي في ليبيا وإسقاط نظام معمر القذافي، وهو ما أعاد تأكيده الرئيس الجزائري الحالي في كلمته في برلين في كانون الثاني/ يناير 2020، بل أن البعض [41] يتخوف من تداعيات مواجهات واسعة بين مصر وتركيا على الأرض الليبية، مما يوسع من دائرة الهواجس الأمنية الجزائرية.

جدول رقم 7: المصالح الجزائرية واللعبة غير الصفرية في ليبيا [42]

| الدولة | أهميتها للجزائر | الموقف من أطراف النزاع الليبي |

| روسيا | المزود الأول بالسلاح + العلاقات التقليدية بين الطرفين | تقف إلى جانب اللواء خليفة حفتر |

| تركيا | اتفاقية الصداقة والتعاون سنة 2006 + 3.5 مليار دولار استثمارات في الجزائر + تبادل تجاري يصل إلى 3.1 مليار دولار | تقف إلى جانب حكومة الوفاق |

| فرنسا | المرتبة الثالثة في الصادرات والمرتبة الثانية في الواردات + الروابط التقليدية (مهاجرين ولغة…إلخ) | إلى جانب اللواء حفتر |

| الإمارات | 30 ألف جزائري في الإمارات يعملون في مختلف القطاعات + 10 مليار دولار استثمارات + توافق على كبح التيارات الدينية | إلى جانب حفتر |

| الولايات المتحدة | معدل التبادل التجاري السنوي 5.5 مليار دولار خلال الفترة 2013-2020 + الاستثمار الأمريكي في القطاع النفطي واتفاقيات تعاون علمي وتقني + تنسيق أمني ضد المنظمات الإرهابية | موقفها متأرجح وغير واضح |

| مصر | توافق على كبح التيارات الدينية | إلى جانب اللواء حفتر |

يدل الجدول رقم 7 على أن الجزائر ترتبط بعلاقات مهمة واستراتيجية مع أغلب القوى المتدخلة في الشأن الليبي، وعليه تجد الديبلوماسية الجزائرية صعوبة في التوفيق بين الانحياز لطرف على حساب الآخر، نظراً لما يلحقه هذا الانحياز من آثار سلبية على علاقاتها مع القوى الداعمة للطرف الآخر في المسألة الليبية، فالعلاقات مع الوفاق تؤثر على مصالحها في روسيا وفرنسا، والعلاقات مع حفتر تؤثر على علاقاتها مع تركيا وأمريكا (بقدر ما).

الخلاصة:

يبدو أن الواقع الداخلي الجزائري (الاقتصادي والسياسي والاجتماعي) كما أوضحنا في مؤشرات هذه القطاعات يدفع للتفكير باتجاهين، إما الانغماس الميداني في الأزمة الليبية لامتصاص الاحتقان الداخلي، وهو أمر قد يترتب عليه مخاطر كبيرة داخلياً وخارجياً، أو البقاء في إطار السعي الديبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية من خلال القيام بدور المُيسر facilitator للقاءات الدولية والإقليمية والمحلية الليبية، على أمل الوصول لحل معين وضمان عودة الاستقرار إلى ليبيا.

ويبدو من المعطيات المتوفرة، ونظراً لتشابك المصالح الجزائرية مع الأطراف الدولية المتناقضة في الأزمة الليبية، فإن البديل الثاني هو الأنسب والأقل تكلفة من البديل الأول، خصوصاً إذا استمر الوضع الاقتصادي في التراجع، ولعل القدرة الجزائرية على تغيير بنية اقتصادها للتحول نحو موارد غير طاقوية لدخلها الاقتصادي هو أمر متعذر في المدى القريب (خمس سنوات)، مما يجعل من البديل الثاني البديل الأكثر عقلانية.

غير أن التنافس الدولي، والاضطراب في ليبيا واستمرار التوتر في جنوب الجزائر خصوصاً في مالي والنيجر، قد يجبر الحكومة الجزائرية على الخيار الاسوأ، وهو ما يبدو أن موضوع النقاش حول السماح للجيش بالتدخل الخارجي يؤشر له، كما أن استمرار التوتر حتى دون تدخل ميداني جزائري يبقي القرار الجزائري رهين المؤسسات الخشنة، ويبرر الإنفاق العسكري الذي يجعل من الجزائر الدولة الأكثر إنفاقاً عسكرياً بين كل دول القارة الإفريقية، على الرغم من تراجع مدخولها النفطي، وعلى الرغم من قرار الحكومة القائمة لتقليص إنفاقها بمعدل 9%.

من الجانب الداخلي، يبدو لنا أن الجزائر تميل ببطء شديد نحو الاستقرار السياسي الذي قد يخالطه بعض التوترات دون التأثير على الاتجاه العام الذي أوضحناه في دراستنا.

إن مستقبل الحراك الشعبي الذي بدأ في شباط/ فبراير 2019 محكوم بعدد من المتغيرات التي تحدد بنية السيناريوهات الممكنة والمحتملة والمفضلة، وتتمثل هذه المتغيرات في:

1. متغيرات راهنة: أوقف تفشي فيروس كورونا بعد عام تماماً من تفشي الوباء (شباط/ فبراير 2020) التجمعات والمظاهرات، بطلب من السلطات الرسمية ومن الهيئات الصحية في البلاد. ومع تزايد حدة الإصابات تنامى الاقتناع بين صفوف الحراك بأن أمر منع التجمعات ليس “حيلة” سياسية للجم الحراك، بل هو حقيقة موضوعية.

واستناداً إلى ذلك، فإن نجاح الدولة في مواجهة الوباء قد يعزز من رصيدها ويُكبِّل الحراك بقدرٍ ما، لكن الفشل في مواجهة الوباء قد يضيف إلى الاحتقانات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي أتينا عليها في الصفحات السابقة احتقاناً جديداً، يفتح المجال لعودة الحراك ولكن بشكل أقل انتظاماً، على الرغم من أنه قد يفرز انشقاقاً داخل الحراك بين من “يغامر بالتجمع”، وبين من تَحُولُ هواجسه من الوباء دون المشاركة.

2. اتسمت المواجهات بين السلطة وقوى الحراك خلال سنة 2019 بطغيان الطابع السلمي بشكل عام، ومع استجابة النظام لعدد من المطالب أبرزها إقصاء بوتفليقة وسجن بعض رموز الفساد (على الرغم من اعتقال بعض نشطاء الحراك وبعض القيادات لفترات مختلفة) فقد أسهم ذلك في جعل السلطة تحقق نقاطاً في اتجاه تعزيز الاستقرار السياسي، وهو ما فشلت به تماماً في فترة العشرية السوداء.

3. ثمة نقاط ضعف في بنية الحراك تساعد النظام على التماسك في مواجهة المطالب:

أ. غياب قيادة مركزية أو قوة محورية تحدد اتجاهات رد الفعل من قبل الحراك تجاه سياسات النظام داخلياً وخارجياً.

ب. تصاعد الهمّ الإقليمي (خصوصاً الأزمة الليبية) قد يدفع قوى الحراك إلى انتظار ما ستؤول إليه الأحداث الليبية، وقد يتعمق هذا الاتجاه في حالة اندلاع حروب دولية في ليبيا أو تصاعد حروب الإنابة او الوكالة Proxy War.

ج. ظهور بعض التشققات في جدار الحراك في أثناء الممارسة الميدانية، والتي تتمثل في إشكالية الثقافات الفرعية التي أشرنا لها في الصفحات السابقة.

بناء على ما سبق، فإن اتجاه الاستقرار “النسبي” في الجزائر هو الاحتمال الأرجح، وستتبلور قوى سياسية خلال 3-5 سنوات أكثر تجاوباً مع معطيات الواقع المحلي والإقليمي والدولي، لكنها ستحافظ على صلتها بجذورها الجزائرية.

أما في علاقاتها العربية المستقبلية، فإن تركيبة الحكومة الجزائرية القائمة (حكومة عبد العزيز جراد)، وتوجهات رئيسها كما تعكسه خطاباته وخطته التي قدمها للبرلمان الجزائري، [43] إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخلية ستجعل الجزائر أقل انغماساً في الشأن العربي خصوصاً في الموضوع الفلسطيني، وربما ستتزايد النزعة البراجماتية تدريجياً في سلوك الديبلوماسية الجزائرية وسلوك مؤسساتها العسكرية والمدنية، خصوصاً مع شلل الجامعة العربية وجمود دور اتحاد المغرب العربي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت